Accueil > Nos conseils & astuces > Aspartame : de quoi s’agit-il et quels sont les risques ?

Aspartame : de quoi s’agit-il et quels sont les risques ?

L’aspartame est cet édulcorant artificiel utilisé comme alternative au sucre qu’on ne présente plus. Rarement un aliment aura fait couler autant d’encre, et entrainé des positions très fermes et clivées à son encontre. Véritable poison pour les uns, totalement inoffensif pour d’autres, que savons-nous réellement à ce sujet ? Faisons le point sur l’un des additifs les plus controversés de ces dernières décennies.

Par Patrick, Co-fondateur de nutriting et expert en nutrition

Publié le 15 février 2024, mis à jour le 12 mars 2024

Aspartame : de quoi parle-t-on ?

Qu’est-ce que l’aspartame ?

L’aspartame est un édulcorant artificiel utilisé en tant qu’additif (E 951) dans les denrées alimentaires. Il a un pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du saccharose (le sucre de table traditionnel), ce qui en fait un additif particulièrement intéressant pour réduire la quantité de sucre et de calories dans les aliments.

Ceci le rend particulièrement populaire auprès de celles et ceux qui souhaitent contrôler leur poids, et les personnes pré-diabétiques ou diabétiques qui souhaitent diminuer leur apport en sucre simple.

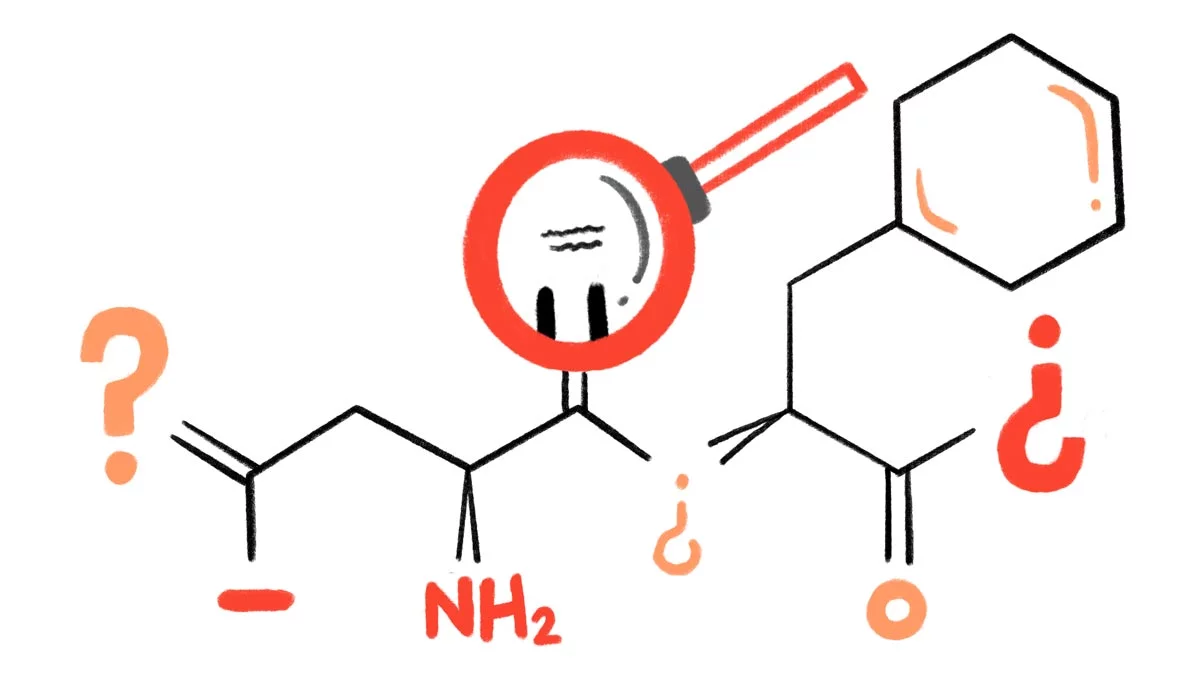

De quoi se compose l’aspartame ?

L’aspartame est un dipéptide, c’est-à-dire qu’il est composé de deux acides aminés (les briques qui constituent les protéines) : l’acide L-aspartique, et la L-phénylalanine.

Son nom chimique est L-Aspartyl-L-phénylalanate de méthyle.

L’acide aspartique

Il s’agit d’un acide aminé naturellement présent dans de nombreux aliments protéinés. Il participe à la néoglucogenèse, la synthèse du glucose à partir de composés non glucidiques (comme les lipides ou les protéines).

La phénylalanine

La phénylalanine fait partie des 9 acides aminés essentiels, c’est-à-dire que l’organisme ne peut synthétiser et doit impérativement trouver dans l’alimentation. Il s’agit d’un précurseur de certains neurotransmetteurs (dopamine, noradrénaline, adrénaline) et de la mélanine.

Dans l’aspartame, il est sous forme méthylée (avec l’ajout d’un groupe methyl CH3), appelée L-phénylalanate de méthyle.

Ce groupe méthyl, lorsqu’il est libéré dans l’organisme lors de la digestion, donne du méthanol.

Le méthanol

Le méthanol est un alcool simple. Il est également naturellement présent dans l’alimentation, notamment dans les fruits et légumes, et est majoritairement utilisé pour produire de l’énergie.

La dégradation de l’aspartame dans l’intestin est complète et très rapide, et on n’a jamais retrouvé d’aspartame ni dans le sang ni dans aucun organe après consommation par voie orale.

Mais alors, pourquoi l’aspartame suscite-il autant de controverse ? En réalité, celle-ci puise ses sources dans l’histoire même de la découverte de cette substance dans laquelle nous devons plonger pour en comprendre les racines.

Du sirop d’érable pour sucrer ?

Dans tous nos granolas, pour toaster les flocons d’avoine, on utilise du sirop d’érable, qui est un sucre non raffiné 100% naturel. On le distille raisonnablement, et on obtient un granola bien moins sucré que la moyenne ! Mais toujours beaucoup trop bon.

La folle histoire de l’aspartame et de la société G.D. Searle

La découverte de l’aspartame

L’histoire même de l’aspartame est aussi singulière que fascinante et explique à elle seule une grande partie de la méfiance populaire à l’égard de cet édulcorant.

L’aspartame a été découvert en 1965, par hasard, par James Schlatter, un chercheur chimiste de la société G.D. Searle Co., alors qu’il travaillait sur la synthèse d’un médicament contre les ulcères.

L’aspartame obtenue n’était alors qu’une molécule intermédiaire dans la synthèse du traitement, que Schlatter goutta accidentellement en léchant son doit pour attraper une feuille de papier.

Il découvre alors avec stupéfaction que la substance, pourtant uniquement constituée d’acides aminés (les briques qui composent les protéines), a un goût sucré. L’aspartame était né.

Mise sur le marché de la FDA : les premiers doutes sur l’aspartame

En 1973, la société Searle saisit l’opportunité de cette découverte révolutionnaire, et fait une demande d’autorisation de mise sur le marché de l’aspartame auprès de la FDA (Food and Drug Administration), l’autorité de régulation américaine des denrées alimentaires et des médicaments, sur la base de 168 études.

15 mois après la demande, le 26 juillet 1974, la demande de mise sur le marché est approuvée, et l’aspartame est vendue sous le nom commercial « NutraSweet ».

S’en suivent alors deux événements singuliers qui vont commencer à jeter le doute sur la société Searle:

- Deux opposants à l’aspartame, l’avocat James Turner, président d’une importante association de consommateurs, et le neurologue John Olney, émettent dès l’autorisation de l’aspartame une série d’objections concernant notamment une suspicion de tumeurs cérébrales sur les rats, et des effets neurotoxiques potentiels de la phénylalanine sur des singes d’une étude pilote.

- Au même moment, la société Searle est accusée d’avoir falsifiée ses études animales sur deux de ses produits phares, l’anti-infection Flagyl, et un médicament pour le cœur, l’Aldactone, tous deux suspectés de provoquer des cancers.

Dans une action qui était la première du genre, l’autorisation est alors immédiatement gelée, et une commission d’enquête publique est ordonnée afin de statuer définitivement sur l’aspartame et répondre aux accusations des deux objecteurs.

Une « task force » spéciale est alors mise sur pied pour ré-évaluer 7 substances issues de la société Searle, dont l’aspartame. Mais les enquêteurs n’étaient pas au bout de leur surprise…

Les révélations édifiantes du rapport Bessler sur l’aspartame

Il faut attendre 1977 pour que débute réellement l’investigation de la FDA après une sélection de 15 études « pivots » : 3 de ces études seront analysées par la FDA, les 12 autres par l’UAREP (Universities Associated for Research and Education in Pathology), une équipe d’audit indépendante.

Les révélations de cette commission sont édifiantes. La FDA soupçonne notamment la société Searle d’avoir falsifié les études sur les animaux pour cacher d’éventuels effets négatifs.

Parmi les faits accablant la société Searle, le rapport Bessler de la FDA mentionne les faits suivants1 :

- Aucun protocole n’était rédigé avant que les études ne soient bien avancées.

- Le suivi des animaux (alimentation, poids…) était sporadique et aléatoire, et les animaux n’étaient pas clairement étiquetés.

- Dans une étude, 98 des 196 animaux sont morts mais n’ont été autopsiés qu’un an plus tard. En raison de ce retard, une grande partie des tissus animaux n’a pas pu être utilisée et au moins 20 animaux ont dû être exclus des examens post-mortem.

- Au lieu de procéder à l’autopsie des singes rhésus qui ont souffert de convulsions après avoir été nourris à l’aspartame, l’entreprise Searle a financé une nouvelle étude sur les singes avec une méthodologie différente qui n’a révélé aucun problème.

- Des animaux ont été enregistrés comme morts, mais des enregistrements ultérieurs, après des périodes variables, ont indiqué que le même animal était toujours vivant. Etc. etc.

Le Dr Jacqueline Verrett, toxicologue à la FDA et membre de la task force, a précisé qu’une seule de ces aberrations aurait dû suffire à annuler une étude conçue pour évaluer la sécurité d’un additif alimentaire. Lors de l’audience de la sous-commission sénatoriale, elle a déclaré2 :

Il est impensable qu’un toxicologue digne de ce nom, évaluant en toute objectivité les données résultant d’une telle étude, puisse conclure à autre chose qu’à l’inutilité totale de l’étude et à la nécessité de la répéter.

Le sénateur Edward M. Kennedy, qui préside à l’époque l’audition, parle de science « imprécise, bâclée et frauduleuse » 3.

La société Searle échappe à la justice dans le dossier sur l’aspartame

Quelques mois plus tôt, sur la base de ces découvertes, les responsables de la FDA avaient envoyé une lettre de 33 pages au ministère de la Justice, indiquant notamment que G.D. Searle avait caché à la FDA les résultats d’études défavorables, et demandant une enquête juridique afin de déterminer si la société ou ses dirigeants ont commis une infraction pénale4.

En janvier 1977, le procureur fédéral Samuel Skinner est désigné pour être en charge du dossier. Mais celui-ci ne semble pas très réactif, si bien qu’en avril, il reçoit une note du ministère de la justice des États-Unis l’intimant à entamer les enquêtes sur G.D. Searle avant que le délai de prescription ne soit échu.

Il n’en fera rien et à la consternation générale, démissionnera quelques mois plus tard de ses fonctions de procureur fédéral des Etats-Unis pour accepter un poste d’avocat pour le compte de… G. D. Searle5 !

Quelques mois plus tard, son ancien assistant, William Conlon, en fit de même6.

Ces pratiques ont d’ailleurs été courantes durant toute cette période obscure, et Samuel Skinner et William Conlon n’étaient pas les derniers à retourner leur veste et à finir par travailler pour le compte de l’entreprise sur laquelle ils étaient supposés enquêter.

La société Searle a d’ailleurs été maintes fois accusée de payer des pots de vin, notamment à des employés gouvernementaux afin de faciliter l’autorisation de mise sur le marché de l’aspartame.

L’avocat des consommateurs, James Turner, condamna de fait dans son rapport la corruption de sociétés de conseil scientifique et de départements universitaires, indiquant que ces procédés présentent un risque inadmissible pour la sécurité de l’approvisionnement alimentaire américain7.

Au final, le délai de prescription fut échu, et aucune enquête ni poursuite n’eurent jamais lieu à l’encontre de G.D. Searle…

Des révélations qui jettent le doute sur le processus d’approbation de la FDA

Mais ces accusations qui accablent la société Searle, finissent par se retourner contre la FDA.

Comment une telle agence, chargée d’assurer la sécurité sanitaire des aliments aux Etats-Unis, a-t-elle pu approuver en premier lieu l’aspartame sur la base d’études qui sont, au mieux, méthodologiquement catastrophiques, et au pire, intentionnellement frauduleuses, et provenant d’une entreprise aux mœurs aussi douteuses que malhonnêtes ?

C’est le rapport de 83 pages de la commission d’enquête qui répond à cette question :

Au cœur du processus réglementaire de la FDA se trouve sa capacité à se fier à l’intégrité des données de sécurité de base soumises par les promoteurs des produits réglementés. Notre enquête démontre clairement que, dans le cas de G.D. Searle Co. nous n’avons aucune base pour une telle confiance.

En clair, la FDA n’a pas pris la peine de vérifier la méthodologie des études fournies par la société Searle et les a prises pour argent comptant, en dépit de l’évident conflit d’intérêt, puisque la grande majorité des études fournies étaient menées soit par la société Searle, soit par leur prestataire principal Hazleton Laboratories.

Pendant l’audition, le Dr Jacqueline Verrett s’était même écriée :

Il est évident que nous avons été trompés !

De quoi légitimement jeter le doute sur la rigueur de cette agence.

Sûreté de l’aspartame : la FDA persiste et signe en dépit du contexte

Cependant, malgré tous les doutes et les suspicions de fraude qui planent sur G.D Searle, et malgré un grand nombre d’études invalides, la FDA finit par conclure en 1979 que les lacunes constatées dans les examens de l’agence et de l’UAREP n’invalidaient pas les conclusions des études de Searle sur la sureté de l’aspartame.

Elle stipule que les 3 études qu’elle avait examinées étaient authentiques, et l’UAREP a conclu de son côté qu’il n’y avait pas de divergences dans les rapports d’une ampleur ou d’une nature suffisante à compromettre les données initialement soumises par Searle8.

Aux yeux de la FDA, et en dépit du contexte, l’aspartame est sûr…

Sur ces bases, elle convoque finalement la commission d’enquête publique en 1980, après avoir nommé les 3 membres du panel sensé représenter la FDA, des professeurs experts en pathologie, en biochimie nutritionnelle, et en psychologie et science du cerveau, afin de répondre aux objecteurs initiaux.

Mais les rebondissements ne s’arrêtent pas là…

L’autorisation de mise sur le marché de l’aspartame révoquée

La commission d’enquête publique débute en janvier 1980. Si les objections faites par James Turner et John Olney ne trouvent pas écho auprès de la commission, qui considère leurs accusations sans fondement réel, celle-ci révoque malgré tout, en octobre de la même année, l’autorisation de mise sur le marché de la FDA de 1974.

Elle conclut en effet que des études supplémentaires sont nécessaires afin de déterminer si l’aspartame provoque ou non des tumeurs cérébrales.

Deux expériences en particulier soulèvent des questions9 :

- L’expérience E33/34 dans laquelle un pourcentage beaucoup plus élevé de rats ayant reçu de l’aspartame a développé des tumeurs par rapport au groupe de contrôle.

- L’expérience E70 dans laquelle tous les rats ont fini par développer un nombre anormalement élevé de tumeurs, laissant présupposer que les deux groupes avaient reçu de l’aspartame.

Les conclusions sur l’aspartame de la commission d’enquête remises en question

En 1981, un groupe de travail mené par Arthur Hayes Jr., alors commissaire aux aliments des États-Unis, réunit des experts de la FDA et un juriste. Leur tâche est de passer en revue les points d’achoppement soulevés par la commission d’enquête publique quelques mois plus tôt.

Le groupe de travail finit par identifier des erreurs dans l’analyse de la commission d’enquête publique, induisant une conclusion erronée.

Selon le groupe de travail, il ne fait aucun doute que l’aspartame ne provoque pas de tumeurs cérébrales.

Ces conclusions sont d’ailleurs corroborées par une nouvelle étude japonaise sur le sujet qui est publiée cette année même10. A propos de cette étude, le président de la commission publique a d’ailleurs déclaré dans une lettre à la FDA11 :

Si nous avions eu connaissance des données japonaises, nous aurions donné à l’aspartame une approbation sans réserve.

Et finalement… l’autorisation définitive de mise sur le marché de l’aspartame

Sur cette base, le commissaire aux aliments des États-Unis, Arthur Hayes, revient sur la décision de la commission publique et autorise donc finalement l’aspartame dans les aliments secs en juillet 1981, puis dans les boissons gazeuses en 1983.

En novembre de la même année, Arthur Hayes Jr. quitte la FDA. Il accepte le poste de conseiller médical principal du cabinet Burson-Marstelle, qui n’est autre que l’agence de relations publiques de G.D. Searle.

A la suite de l’autorisation définitive de mise sur le marché, la FDA recevra de nombreuses objections qui furent toutes rejetées pour manque de preuves. Une association de consommateurs, le « Community Nutrition Institute », porta même plainte contre la FDA.

Ils furent successivement déboutés par le tribunal fédéral de district, la cour d’appel, et la Cour suprême, sous le prétexte qu’ils ne sont pas compétents juridiquement pour déposer une telle plainte.

L’aspartame : une histoire maculée de doutes et de suspicions

Comme on l’a vu, l’histoire de l’approbation de l’aspartame interpelle autant qu’elle fascine, et explique à elle seule la méfiance d’une grande partie de la population à son égard.

Le fait que de nombreuses personnes travaillant autour de ce dossier brûlant, en particulier le procureur fédéral Samuel Skinner et le commissaire de la FDA Arthur Hayes, finirent par travailler pour G.D. Searle, a énormément nourri de nombreuses théories du complot à ce sujet (et continue à ce jour).

Et ce ne sont pas les seuls faits qui ont entaché ce dossier.

En 1977, en plein dans la tourmente, G.D. Searle fait appel à un nouveau président. Il leur faut quelqu’un de très connecté politiquement et qui est capable de résoudre des situations inextricables.

Qui d’autre à cette époque que Donald Rumsfeld, ancien pilote de l’US Navy, l’un des plus jeunes membres de la Chambre des représentants des États-Unis, ambassadeur à l’OTAN sous le président Richard Nixon et à ce moment chef de cabinet de la Maison-Blanche et secrétaire à la Défense sous le président Gerald Ford.

La figure très controversée de cet homme, les nombreux scandales qui ont ternis son parcours, et le fait qu’il ait été l’un des artisans (et principaux bénéficiaires) de la vente de G.D. Searle à la non moins controversée entreprise Monsanto12, acheva de jeter le discrédit sur l’aspartame, et de rendre l’histoire de cet édulcorant aussi rocambolesque que fascinante.

Mais est-ce que cette histoire à jamais entachée de lourds soupçons condamne à elle seule l’aspartame ? Et quel risque réel pose-t-il pour la santé humaine ?

Une petite pause ?

Et oui, on sait que cet article est un peu long et compliqué. Alors si on se faisait une petite pause shopping bien méritée ? Car nutriting, ça n’est pas que des articles au top. C’est aussi des compléments alimentaires à la pointe et fabriqués en France. Si vous ne les connaissez pas encore, profitez de quelques minutes pour faire un peu de lèche-vitrine.

L’aspartame : le coupable idéal

La position des autorités de santé internationales sur l’aspartame

Si l’histoire de l’autorisation de l’aspartame sur le sol américain par la FDA fait controverse, ce n’est pas la seule autorité de santé à avoir dû statuer dessus !

Et si G.D. Searle avait les moyens de s’assurer de quelques soutiens stratégiques, qu’ils soient politiques, juridiques ou scientifiques, l’indépendance des autorités de santé étrangères était plus facilement garantie.

En 1981, au moment où le groupe de travail américain penche sur les points de blocage de la commission publique, un comité d’experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires nommé JECFA, avait fixé la dose journalière admissible (DJA) pour l’aspartame à 40 mg/kg de poids corporel. Deux ans plus tard, la FDA fixera sa limite à 50 mg/kg.

En Europe, il faut attendre 1984 avec l’analyse du Comité Scientifique de l’Alimentation Humaine (CSAH), qui fixera également la limite de sécurité à 40 mg/kg.

En France, l’aspartame est autorisé à partir de 1988.

En 1995 entre en vigueur la Directive 94/35/CE du Parlement européen qui autorise l’aspartame dans toutes les denrées alimentaires, et un an plus tard c’est la FDA qui généralise son autorisation aux aliments généraux.

A ce jour, l’utilisation de l’aspartame est autorisée dans plus de 90 pays.

James Olney contre-attaque contre l’aspartame

Mais James Olney n’a pas dit son dernier mot. Farouche opposant à l’aspartame depuis son lancement (rappelez-vous, il fait partie des deux contradicteurs qui ont réussi à faire appel de la première autorisation de mise sur le marché de l’aspartame en 1974), il relance le débat en 1996 avec la publication d’un nouvel article sur la question13.

James Olney avec ses collègues ont analysé les données du National Cancer Institute (qui s’appuyait alors sur un échantillon colossale représentant 10% de la population des Etats-Unis) dans la période 1975-1992.

Ils remarquent alors une augmentation du nombre de tumeurs du cerveau vers le milieu des années 1980, ce qui correspond au moment où l’aspartame était à nouveau autorisé par la FDA.

De l’épidémiologie observationnelle qui n’apporte finalement rien de nouveau sur l’aspartame

Mais le papier constitue alors un exemple typique de mauvaise science basée sur de l’épidémiologie observationnelle. Elle provoqua aussitôt une levée de bouclier de nombreux scientifiques qui s’empressèrent de dénoncer la méthodologie, les nombreux biais et raccourcis pris dans cet article14, 15, 16.

Le neurologue PS Levy et le professeur de sciences et santé publique Donald Hedeker, expert en statistiques, critiquèrent vivement l’analyse des données de la cohorte du National Cancer Institute17. Ils montrèrent notamment qu’Olney et ses collègues avaient choisi une période spécifique, et qu’en prenant une période à peine plus large, la corrélation disparaissait.

De son côté, le chercheur et oncologue J.A. Ross écrivit un article intitulé « Tumeurs cérébrales et édulcorants artificiels ? Une leçon pour ne pas se laisser influencer par l’épidémiologie18 ».

En effet, Olney dans son étude ne parvient à faire aucun lien entre la consommation réelle d’aspartame (et encore moins à quantifier cette dernière) et l’augmentation apparente des tumeurs cérébrales (qui en réalité avait démarré bien avant la mise sur le marché de l’aspartame, et dont une partie s’explique par les nouvelles méthodes de diagnostic).

En 1997, le Comité Scientifique de l’Alimentation Humaine de la Commission européenne analysa la question lors de son 107ème meeting en juin, et conclut que les données actuelles ne validaient pas le lien entre tumeurs au cerveau et aspartame.

L’aspartame toujours au centre de la controverse

Malgré ces mises au point, l’aspartame fut à nouveau au centre de la controverse, et à nouveau soupçonné de bien des maux.

L’article de James Olney eut en effet un fort retentissement dans les médias. Et si on avait autorisé une substance controversée qui provoque des tumeurs au cerveau ?

L’aspartame, pour de nombreuses personnes et sur de nombreux sites internet, devient alors le coupable idéal de nombreuses pathologies : allant des scléroses en plaques au syndrome de la guerre du Golfe, en passant par le lupus érythémateux, les tumeurs du cerveau évidemment mais également les crises d’épilepsie ou les complications du diabète19…

Tout ceci finit par se calmer à nouveau, jusqu’à la parution d’une étude qui fit énormément parler d’elle jusqu’à ce jour : l’étude Ramazzini.

Aspartame et cancer : les études Ramazzini

Deux études phares qui vont définitivement jeter le doute sur l’aspartame

Bien qu’aucune étude à cette date n’ait réussi à montrer de quelconque risque cancérogène de l’aspartame, le doute subsiste dans l’esprit de beaucoup. Il faut dire que l’histoire de l’aspartame, entachée de conflits d’intérêt, de mauvaise science et de corruption n’a pas aidé.

La Fondation européenne Ramazzini, un institut italien privé de recherche en cancérologie environnementale basé à Bologne, décide alors dans les années 90 de mettre sur pied une étude pour statuer définitivement sur la question.

Son étude se voulait irréprochable, elle était malheureusement loin de l’être, et allait nourrir une fois de plus les plus grands doutes sur le sujet.

En effet, en 2005 et 2006, la fondation publie deux études20, 21 affirmant que l’aspartame augmente plusieurs tumeurs malignes chez les rongeurs, concluant qu’il s’agit d’un cancérogène potentiel à des doses alimentaires normales.

Sur cette base, le Centre pour la Science dans l’Intérêt Public (Center for Science in the Public Interest) publie alors une lettre ouverte à la FDA soutenue par 13 experts de la médecine du travail, demandant une réévaluation de l’aspartame chez l’homme22.

Mais à nouveau, les études sont invalidées par les autorités de santé pour problèmes méthodologiques.

Les autorités de santé rejettent en bloc les études Ramazzini sur l’aspartame

L’EFSA23 d’abord (l’Agence Européenne de Sécurité des Aliments), s’appuyant sur un rapport de l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) qui pointe de nombreuses incohérences et biais méthodologiques parmi lesquels :

- Les rats étaient suivis jusqu’à un âge très avancé, contrairement aux usages méthodologiques établis qui stipulent qu’ils le soient pendant les 2/3 de leur vie, afin d’éviter les biais dus à leur grand âge. En effet, la santé des rats se dégrade très rapidement naturellement à un certain âge, faussant les résultats des études de risques, particulièrement de cancérogénèse.

- Les rats du groupe d’intervention ont souffert d’une affection pulmonaire inflammatoire sans rapport avec l’aspartame, mais qui pourrait expliquer à elle seule la faible augmentation de l’incidence de cancers.

- Les groupes n’étaient pas soumis à un temps de traitement identique.

- Des données cruciales concernant l’état des animaux à 130 jours étaient absent de l’étude.

- Aucune relation dose-réponse n’a résulté de l’augmentation des doses d’aspartame (ce qui en soit est un critère nécessaire pour conclure à la causalité d’une relation, l’absence de relation dose-réponse invalide à elle seule une potentielle causalité).

- Des incertitudes demeurent quant au diagnostic de ces tumeurs, la méthode utilisée pour dresser l’inventaire des tumeurs étant inhabituelle et pas entièrement expliquée.

- Différents modèles statistiques étaient appliqués dans différents cas sans que leur choix ne soit expliqué. Etc. etc.

La FDA à son tour rejette les conclusions de l’étude24, dénonçant par ailleurs une absence de données nécessaires à l’analyse de l’étude, ainsi que d’importantes lacunes dans la conception, la conduite, le rapport et l’interprétation de cette étude.

Les autorités de santé canadienne25 et anglaise26 en font de même.

En 2011, suite à la fusion de l’AFSSA avec l’AFSSET, l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail) confirme son positionnement sur la question de l’aspartame27.

Une 3ème étude de la fondation Ramazzini sur l’aspartame

En 2010, la même équipe qui fut déboutée quelques années plus tôt réitère, et publie une nouvelle étude, cette fois-ci sur des souris de type Swiss28.

La Commission Européenne demande l’assistante de l’EFSA, qui à nouveau désavoue les conclusions de l’étude29.

Celle-ci affirme que la validité de l’étude et de son approche statistique ne peut être évaluée et ses résultats ne peuvent être interprétés, en partie parce qu’à nouveau, l’étude est menée sur l’espérance de vie totale des souris au lieu des 2/3 nécessaires à éliminer tout biais lié à l’âge.

L’EFSA a également critiqué l’utilisation de souris Swiss, ces souris étant connues pour présenter une incidence élevée de tumeurs hépatiques et pulmonaires spontanées. D’ailleurs, l’incidence accrue des tumeurs rapportée dans l’étude se situe dans la fourchette de contrôle historique enregistrée dans ce laboratoire pour ces tumeurs chez ces souris. C’est-à-dire que l’aspartame n’a pas induit plus de cancers que d’habitudes avec cette espèce de souris.

L’EFSA conclut en disant qu’à nouveau, cette étude, de part ses nombreux biais et soucis méthodologiques, n’est pas de nature à changer l’état des connaissances à jour sur ce sujet.

Mais des « relations dangereuses » qui continuent de jeter le doute sur l’aspartame

Cependant, même si les études de la fondation Ramazzini ont été plusieurs fois invalidées par un certain nombre de publications scientifiques indépendantes30, quelques révélations jettent à nouveau le doute sur la probité des autorités de santé en charge de l’évaluation de l’aspartame.

Il s’avère que Dominique Parent-Massin, professeure de toxicologie alimentaire et présidente du comité d’experts spécialisés additifs chargée de réglementer l’aspartame à l’AFSSA, a également travaillé comme consultante pour le producteur d’aspartame Ajinomoto entre 2005 et 2008, et pour Coca-Cola en 200931.

De même, Susan Barlow, qui a dirigé le panel d’experts de l’EFSA, a collaboré avec l’International Life Sciences Institute (ILSI), une organisation fondée en 1978 par Alex Malaspina, alors vice-président de Coca-Cola.

Comme l’EFSA l’a indiqué par la suite, il est courant que lorsque des experts ont un certain calibre, ils collaborent à un moment de leur carrière avec l’industrie agroalimentaire en tant que consultant scientifique. L’EFSA a également précisé que toutes les activités du Dr Barlow étaient indiquées dans ses déclarations d’intérêts, publiées sur le site web de l’EFSA32.

Par ailleurs, ses travaux avec l’ILSI ne concernaient pas l’aspartame. Quant à Dominique Parent-Massin, son contrat avec Ajinomoto aurait concerné les colorants, et non les édulcorants.

Cependant, cette défense ne convainc pas tout le monde, et régulièrement des associations de consommateurs ou des organisations non gouvernementales comme l’association Réseau Environnement Santé fondée par André Cicolella (à qui on doit notamment l’interdiction du bisphénol A dans les biberons en France) ou l’association Générations Futures (une association de défense de l’environnement agréée par le ministère de l’Ecologie depuis 2008) montent au créneau pour demander une réévaluation transparente de l’aspartame, en refusant de discréditer les études de la fondation Ramazzini33.

De même, ces « relations dangereuses » entre industriels et scientifiques, comme les appellent certains journalistes, continuent régulièrement de faire jaser dans la presse populaire34.

Un granola 100% bio & 100% local

Vous ne connaissez pas encore nos granolas ? On a choisi une petite fabrique artisanale de la Vallée du Rhône. C’est dans cet atelier que sont créées et fabriquées toutes nos recettes : 100% bio, 100% local & 100% sain !

Danger de l’aspartame : aujourd’hui quels sont les risques ?

Aspartame et cancer : une évaluation constante des autorités de santé mondiales

Toutes les autorités de santé internationales ont continuellement poursuivi leurs réévaluations des édulcorants de synthèse.

Depuis 2010 notamment, l’EFSA a mis en place une réévaluation complète de tous les additifs autorisés, en commençant par les plus anciens, en prenant en compte les nouvelles études parues depuis les dernières évaluations.

En 200635 puis 200936, l’EFSA ré-examine donc les données à la lumière des études de la fondation Ramazzini, et conclut que la dose journalière admissible (DJA) de 40 mg/kg/jour reste pertinente.

En 2011, en anticipation de la réévaluation de l’aspartame prévue pour 2020, l’EFSA collecte une liste de toutes les publications scientifiques sur l’aspartame à date.

En 2013, l’EFSA publie une évaluation complète des risques associés à l’aspartame37. Elle conclut que l’aspartame et ses produits de dégradation sont sans danger pour la population générale (nourrissons, enfants et femmes enceintes compris).

La DJA ne change pas, mais surtout on estime que l’exposition des consommateurs à l’aspartame reste bien en dessous de ce seuil.

⚠ Une seule mise en garde est faite : les personnes souffrant de phénylcétonurie, une maladie génétique rare (qui touche un nouveau-né sur 16.000 en France), pour lesquelles, sans traitement, l’excès de phénylalanine (l’un des acides aminés qui entre dans la composition de l’aspartame) peut s’avérer toxique pour le développement du cerveau. Néanmoins, cet acide aminé est très abondant dans l’alimentation en général, ce qui fait que les personnes atteintes de ce trouble doivent suivre un régime alimentaire pauvre en protéines (et plus spécifiquement en protéines animales).

En 2020, l’EFSA réévalue un sel d’aspartame-acésulfame (E 962) et de néotame (E 961), des édulcorants de synthèse dérivés de l’aspartame. Au terme de cette réévaluation, l’EFSA met également à jour son évaluation de l’exposition alimentaire à l’aspartame.

De son côté, la FDA a également continué ses réévaluations, notamment en 2007 et 2021, encore à la suite d’études de la fondation Ramazzini.

L’Australie et la Nouvelle Zélande38 ainsi que le Canada ont également procédé à leurs évaluations propres, avec les mêmes résultats.

Aspartame et cancer : un consensus dans les études scientifiques à ce jour

Enfin, et cela est à la fois rassurant et cohérent, cette conclusion est partagée par l’ensemble des publications scientifiques à ce jour.

Pour n’en citer que quelques-unes parmi les plus intéressantes et les plus robustes :

Une méta-analyse de 2015 ne trouve pas de relation significative entre aspartame et cancer

Une méta-analyse de 201539 s’est penchée sur tous les essais biologiques cancérogènes (en essais randomisés contrôlés) réalisés sur des rongeurs avant le 31 décembre 2012 (puisque les seules études montrant un quelconque effet cancérogène potentiel étaient réalisées avant cette date).

La conclusion est la suivante :

Sur la base de l’ensemble des preuves scientifiques actuelles, l’ampleur de l’effet global a révélé que l’aspartame consommé à n’importe quelle dose n’a pas de relation significative avec le cancer (apparition de tumeurs malignes).

Une revue systématique de 2019 montre l’absence de risque cancérigène de l’aspartame

En 2019 sort une revue systématique et évaluation des essais biologiques de cancérogénicité de l’aspartame40 en se basant sur l’échelle de Klimisch, une méthode qui attribue un score aux études en fonction de la qualité et la reproductibilité des données produites.

Cette classification est sans surprise très défavorable aux études de l’institut Ramazzini.

Selon cette méthode, les études jugées qualitatives démontrent, selon les auteurs, l’absence de potentiel risque cancérigène et d’activité génotoxique de l’aspartame, ainsi que de ses composants.

Une analyse « KCC » de 2020 confirme l’absence de risque cancérogène de l’aspartame

En 2020, une équipe de chercheurs menée par le Dr. Daniele Wikoff, une experte en toxicologie, a eu une approche assez novatrice et intéressante. Plutôt que de se pencher sur les études publiées sur le sujet, elle s’est intéressée aux preuves mécanistiques41.

En d’autres termes, cette équipe a tenté, en analysant un grand nombre de caractéristiques (comme la composition de l’aspartame, sa dégradation dans l’organisme, ses déchets métaboliques potentiels etc.) de prédire le potentiel carcinogène liée à sa consommation.

Pour cela, elle a utilisé une méthode appelée « caractéristiques clés des substances cancérogènes » (ou KCC pour key characteristics of carcinogens en anglais).

Ce procédé, utilisé notamment par le CIRC (Centre international de Recherche sur le Cancer de l’OMS), permet de caractériser le potentiel carcinogène d’une substance en fonction de certaines caractéristiques moléculaires (ex : elles se lient facilement aux substances présentes dans les cellules, elles endommagent l’ADN, elles provoquent une réaction inflammatoire, etc.).

Ainsi, 1.332 paramètres ont été évalués et intégrés quantitativement à l’aide d’un algorithme afin de déterminer leur potentiel d’activité cancérogène sur la base de toutes les données disponibles, puis évalués dans le contexte des flux de données humaines et animale.

Résultats : les chercheurs notent une absence globale d’activité cancérogène de tous les paramètres évalués (scores < 0 et aucune catégorisation “forte”). Ils concluent :

Dans l’ensemble, l’analyse basée sur le KCC, ainsi que l’absence de preuves cohérentes de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire, continuent de confirmer l’absence de cancérogénicité de la consommation d’aspartame.

Une méta-analyse de 2021 montre l’absence de corrélation entre aspartame et cancer

En 2021, une équipe de chercheurs chinois publie une méta-analyse d’études de cas-témoins42.

L’étude montre qu’il n’y a pas de corrélation entre les édulcorants artificiels et l’apparition de cancers.

Fait étonnant (mais probablement anecdotique), les chercheurs indiquent avoir trouvé une relation inverse entre l’utilisation d’édulcorants artificiels et le risque de cancer du système urinaire chez les femmes.

Une analyse de 2023 conclut que la consommation d’aspartame n’est pas cancérigène chez l’homme

En 2023, l’équipe du Dr Wikoff met à jour et étoffe son analyse, et publie une évaluation systématique actualisée des données humaines, animales et mécanistiques43.

L’analyse comprend alors 1.360 paramètres mécanistiques, 12 études animales et plus de 40 études épidémiologiques examinées par l’OMS.

Les chercheurs concluent que l’ensemble de ces études ne fournissent pas de preuves d’une voie cancérogène biologiquement plausible associée à l’aspartame.

Dans l’ensemble, les preuves disponibles confirment que la consommation d’aspartame n’est pas cancérigène chez l’homme et que les résultats incohérents des études de l’institut Ramazzini peuvent s’expliquer par des défauts dans la conception et la conduite de l’étude (malgré des analyses supplémentaires pour remédier aux limites de l’étude), comme l’ont reconnu les organismes faisant autorité.

Aspartame et cancer : nouveau rebondissement avec le classement du CIRC en tant que cancérogène possible

Enfin, c’est en 2023 que nous assistons au dernier événement d’envergure sur le sujet.

Une véritable bombe médiatique au sujet de l’aspartame

En effet le 14 juillet de cette année, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), une agence de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), après avoir publié son évaluation sur l’édulcorant controversé dans The Lancet Oncology44, classe l’aspartame dans le groupe 2B, c’est à dire « peut-être cancérogène pour l’homme » 45.

Bien évidemment, cette annonce fait l’effet d’une bombe médiatique, et beaucoup s’emparent de la nouvelle comme un aveu, voire une confession.

Une annonce sur l’aspartame qui serait à relativiser ?

Pourtant cette annonce, si elle peut surprendre par son timing, n’a rien d’étonnante, et elle est à relativiser grandement.

En effet, la catégorie 2B correspond au 3ème et dernier niveau de gravité et de certitude du CIRC.

Pour appartenir à cette catégorie, une substance doit présenter des indications limitées (on ne parle pas encore de preuve) chez l’homme ou chez l’animal. L’OMS elle-même précise que cette catégorie comprend des substances jugées sur la base d’études pour lesquelles « on ne peut éliminer avec une certitude raisonnable le hasard, un biais ou des facteurs de confusion ».

Cette catégorie comprend d’ailleurs d’autres substances plus ou moins singulières comme l’aloe vera, les légumes marinés, l’acide caféique (que l’on retrouve en grande quantité dans les plantes aromatiques, l’endive, la datte, l’olive noire, la pomme, l’abricot ou encore le café) ou encore les ondes du téléphone portable (incriminés dans une étude publiée par… l’institut Ramazzini46!).

Les experts indépendants se veulent rassurants au sujet de l’aspartame

A propos de l’aspartame, le CIRC considère qu’il existe des indications limitées concernant l’homme sur le cancer du foie sur la base de 3 études épidémiologiques, et prend en compte les études de l’institut Ramazzini pour les indications limitées chez l’animal.

Cependant, les 25 experts indépendants qui ont examiné un corpus de 1.300 études sur l’aspartame ont jugé que les preuves n’étaient pas concluantes concernant sa capacité à générer des lésions irréversibles du génome.

Francesco Branca, Directeur de nutrition et sécurité alimentaire à l’OMS a lui-même prévenu47 :

Aucune donnée expérimentale ou humaine ne prouve de manière convaincante que l’aspartame a des effets néfastes après ingestion.

Un examen indépendant distinct effectué par le Comité mixte d’experts des additifs alimentaires (JECFA) de l’OMS et de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture a conclu qu’il n’y avait pas de raison suffisante pour modifier la dose journalière d’aspartame précédemment fixée à 40 mg/kg de poids corporel48.

De même, les autorités de santé américaines, canadiennes et européennes se sont empressées de rassurer la population, en précisant que l’aspartame était absolument sans danger aux niveaux actuellement autorisés49.

Au final, bien que le sujet soit très controversé, les études qui montrent un quelconque danger de l’aspartame font intervenir des doses très importantes, pratiquement inatteignables chez l’homme. L’aspartame ne devrait donc pas inquiéter plus que de raison.

La classification de l’aspartame par le CIRC en catégorie 2B relève à ce stade plus de la « formalité administrative » de la part d’un organisme à la prudence (trop ?) excessive, que d’une véritable mise en garde formelle basée sur des connaissances nouvelles et solides.

Aspartame et risque d’accouchement prématuré

Une étude danoise sème le doute sur un lien possible avec l’aspartame

Si les études Ramazzini ont jeté le doute concernant le lien entre l’aspartame et les tumeurs malignes, une étude danoise de 201050 a elle, instillé un doute concernant le risque d’accouchement prématuré.

L’étude, menée par Thorhallur Halldorsson et ses collègues, a analysé les données de près de 60.000 femmes issues de la cohorte nationale de naissance danoise.

Les chercheurs ont alors constaté une association entre consommation d’aspartame et risque d’accouchement prématuré.

Mais une étude observationnelle difficilement exploitable

Néanmoins, s’agissant d’une étude épidémiologique observationnelle, il était impossible d’en tirer une quelconque causalité.

L’association, si elle était avérée, pouvait s’expliquer de multiples façons, en particulier par un biais appelé causalité inversée. En effet, les femmes qui boivent des boissons édulcorées peuvent être des femmes en surpoids, ou atteinte de diabète ou de pré-diabète. Dans ce cas, c’est le surpoids ou le diabète qui est en mesure d’expliquer le risque accru de naissances prématurées.

L’EFSA avait également conclu qu’aucune preuve disponible dans l’étude ne permettait d’affirmer qu’il existait un lien de causalité entre la consommation de boissons non alcoolisées contenant des édulcorants artificiels et l’accouchement prématuré51.

Une étude similaire de 2012, effectuée sur une cohorte norvégienne cette fois, rapporte les mêmes résultats, et renforce les inquiétudes sur la question52.

Des études plus robustes ne confirment pas cette association entre aspartame et accouchement prématuré

Mais, comme bien souvent en nutrition, les études épidémiologiques font apparaitre des associations dont la causalité potentielle est démentie par les essais cliniques randomisés et les méta-analyses plus robustes.

En 2013, pour répondre à cette question, une première méta-analyse sur le sujet53 conclut qu’il n’existe aucune preuve que les boissons hypocaloriques (dont la consommation est approuvée par la FDA des États-Unis pendant la grossesse) aient un impact sur les accouchements prématurés qui soit différent de celui des boissons sucrées.

Une autre méta-analyse de 202154 portant sur des études de cohorte et une étude randomisée qualifie le risque associé à la consommation d’édulcorants pendant la grossesse comme « faible » à « très faible ».

La position officielle gouvernementale à ce sujet est de fait la suivante :

Tous les avis existants concluent à l’absence d’indication d’un potentiel génotoxique ou carcinogénique et à l’absence de nécessité de réviser la DJA.

Ouf, on souffle un peu !

On s’accorde une petite pause dans la lecture de cet article, et on va faire un tour dans notre nuShop pour découvrir tous les merveilleux produits qu’on propose.

Danger de l’aspartame : quelle consommation ?

Danger de l’aspartame : quel est le taux à ne pas dépasser ?

La DJA ou dose journalière admissible de l’aspartame

Les organismes de réglementation alimentaire ont établi des niveaux de dose journalière maximale (DJA) pour l’aspartame, qui représente la quantité considérée comme sûre à consommer chaque jour, sur la base des données scientifiques disponibles.

Les DJA peuvent varier légèrement d’un pays à l’autre :

- Aux États-Unis, la FDA a fixé la DJA pour l’aspartame à 50 mg / kg de poids corporel par jour.

- Dans l’Union européenne, l’EFSA a établi l’ADI pour l’aspartame à 40 mg / kg de poids corporel par jour.

Mais que représente cette dose journalière d’aspartame ?

En prenant une hypothèse « majorante », c’est-à-dire qui considère que les industriels ajoutent de l’aspartame à hauteur de la dose maximale autorisée dans une boisson édulcorée (ce qui n’est en pratique jamais le cas, la quantité moyenne d’aspartame ajoutée est de 3 à 6 fois plus basse que le niveau maximum autorisé), on considère qu’un homme de 60 kg (donc en dessous du poids moyen des hommes qui est de 77,4 kg en France) consommant tous les jours 2 litres de soda light ne serait exposé qu’à hauteur de la moitié de la DJA.

Selon le gabarit de la personne, on considère en moyenne que la DJA est atteinte entre 10 et 15 canettes de soda light par jour environ.

La DJA de l’aspartame est calculée de manière à être loin du seuil de risque véritable

Mais même en consommant de telles doses, on serait théoriquement encore assez loin du seuil véritable de risque.

En effet, la DJA de l’aspartame est calculée à partir de la « dose sans effet », qui correspond à la dose la plus forte utilisée au cours d’une étude de cancérogénèse chez le rat pour laquelle on n’observe aucun effet. Celle-ci correspond à une dose de 4 g/kg/jour, c’est-à-dire 100 fois plus que la DJA retenue (c’est un calcul habituel, la DJA est généralement obtenue en divisant par 10 ou par 100 la dose sans effet retenue dans les études).

En théorie donc, en se basant sur la dose sans effet, il faudrait 1.000 à 1.500 canettes de soda light par jour pour hypothétiquement observer des effets toxiques chez l’homme.

La DJA est calculée pour une consommation d’aspartame au long cours

Enfin, la DJA est calculée pour une consommation régulière tout au long de sa vie. Elle ne correspond pas à une dose aiguë qui poserait problème si elle est atteinte de manière sporadique.

Dans tous les cas, même si la DJA prend une certaine marge de sécurité par rapport à la dose maximale réelle, il est important de s’y tenir et de ne pas la dépasser.

Y-a-t-il des bénéfices à consommer de l’aspartame ?

Enfin, une question qui nous semble très importante et qui est rarement posée : y-a-t il des bénéfices à consommer de l’aspartame ?

Autrement dit, est-ce que dans certains cas de figure, on pourrait légitimer la consommation de l’aspartame, en particulier pour les personnes cherchant à perdre du poids ?

Si cette question a longtemps été sujette à controverse (on a même accusé à tort l’aspartame de « tromper le cerveau » et de provoquer des pics d’insuline dans l’organisme comme lorsqu’on ingère du vrai sucre), une série de méta-analyses récentes nous donnent une vision un peu plus nuancée de la question.

L’impact des édulcorants type aspartame sur le poids corporel

En 2020, une revue systématique et méta-analyse d’essais contrôlés randomisés55 a tenté d’évaluer l’impact des édulcorants sur le poids corporel. Contrairement à un biais trop souvent répandu, cette étude n’a pris en compte que les études d’une certaine durée, afin de mettre en évidence un effet sur le poids des édulcorants.

Les chercheurs ont noté que dans les régimes sans restriction calorique, la consommation d’édulcorants avait entrainé des baisses de poids significatives, aussi bien chez les personnes en bonne santé que chez les participants en surpoids ou en obésité. Les chercheurs concluent :

Les données suggèrent que le remplacement du sucre par des édulcorants entraîne une réduction du poids, en particulier chez les participants présentant un surpoids/une obésité dans le cadre d’un régime non restrictif, une information qui pourrait être utilisée pour des décisions de politique publique fondées sur des preuves.

Un phénomène compensatoire dans certains cas

Une autre revue de 202256 a tâché de répondre à la même question tout en s’intéressant à la perception du goût sucré.

Les chercheurs ont également conclu que remplacer des aliments sucrés par des alternatives édulcorées pourrait constituer une intervention nutritionnelle efficace pour réduire le poids corporel excessif et prévenir le surpoids et l’obésité.

Evidemment, l’effet bénéfique des édulcorants est uniquement dû à une réduction de l’apport énergétique alimentaire et dépend donc d’un déficit énergétique.

Sur ce point, les chercheurs indiquent qu’il n’a pas été prouvé (contrairement à une idée reçue largement répandue) que la consommation d’édulcorants puisse stimuler directement l’augmentation de la prise alimentaire.

Néanmoins, ils notent que dans certain cas, certaines personnes peuvent être amenées à consommer davantage de calories de manière délibérées via un phénomène compensatoire appelé « effet rebond ». Une personne pensant perdre suffisamment de calories par le biais d’aliments édulcorés, compense caloriquement ce déficit par ailleurs :

Puisque j’ai pris un soda light, je peux me permettre cette part de gâteau.

Une dernière méta-analyse de grande qualité en 2023

Enfin en 2023 sort une méta-analyse et méta-régression d’essais cliniques randomisés de grande qualité57 puisque se basant sur le système GRADE (qui permet de pondérer les preuves selon la qualité des études).

Là encore, les résultats des analyses ont montré que la consommation d’édulcorants artificiels et à base de stévia pouvait entraîner une réduction du poids corporel, de la masse grasse et de la masse grasse libre.

Il est donc possible que dans certains cas de figure et particulièrement au régime, les édulcorants puissent aider à perdre du poids en satisfaisant le désir de sucré sans surplus calorique. Par ailleurs, le désir de sucré semble également lié à des composants métaboliques, et il est possible qu’en perdant du poids, on puisse naturellement réduire son envie de sucre56.

A ce jour, et compte tenu des études à date, le plus probable est que l’aspartame n’ait aucun effet délétère sur la santé, ou qu’ils soient imperceptibles aux dosages habituellement consommés.

Comme nous l’avons expliqué, dans les études épidémiologiques observationnelles, les associations négatives sont la plupart du temps le fait d’une causalité inversée, c’est-à-dire que les personnes qui boivent des boissons édulcorées le font parce qu’elles sont en surpoids, ou parce que leur état de santé les préoccupe (par exemple en réponse à un diagnostic de glycémie ou de triglycérides élevés ou d’hypertension artérielle).

Néanmoins, compte tenu de l’histoire très mouvementée de l’aspartame, entachée de soupçons de conflits d’intérêts et de corruption, des études robustes d’envergure sont toujours les bienvenues afin d’évacuer tout doute qui puisse demeurer.

Enfin, dans certains cas, il est possible que l’aspartame (et les édulcorants en général) puissent aider à la perte de poids, en satisfaisant un désir d’aliments sucrés sans les calories qui accompagnent généralement ces aliments.

Dans tous les cas, même si l’aspartame ne semble pas poser de problème particulier, il faut savoir raison garder. Et se rappeler que les édulcorants sont habituellement utilisés dans le cadre de produits transformés, qui ne sont généralement pas très conseillés.

Il est donc nécessaire de les consommer avec modération, de favoriser l’eau au maximum comme boisson, et de manière occasionnelle, opter pour un soda light plutôt que sa version sucrée (qui contient beaucoup trop de calories).

Garantis sans aspartame

Bon ou pas, dans nos produits en tout cas, il n’y a pas d’aspartame ! Des formulations basées 100% sur la Science, les meilleures formes pour chaque ingrédient, et des dosages 100% physiologiques. Un petit tour dans notre boutique ?

FAQ : Danger de l’aspartame

Qu’est-ce que l’aspartame ?

L’aspartame est un édulcorant artificiel intensément sucré avec un pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du sucre de table. Il est donc utilisé comme substitut du sucre dans de nombreux produits alimentaires et boissons.

Quels sont les avantages de l’aspartame ?

Outre son pouvoir sucrant (environ 200 fois supérieur à celui du sucre), l’un des avantages de l’aspartame est qu’il contient très peu de calories.

Cela en fait un choix populaire pour les personnes cherchant à réduire leur consommation de sucre et à contrôler leur poids.

L’aspartame est-il dangereux ?

Bien que le sujet soit très controversé, les études qui montrent un quelconque danger de l’aspartame font intervenir des doses très importantes, pratiquement inatteignables chez l’homme. L’aspartame ne devrait donc pas inquiéter plus que de raison.

- Huff J. The Secret History of the War on Cancer. Environ Health Perspect. 2008

- Millstone EP, Dawson E. EFSA’s toxicological assessment of aspartame: was it even-handedly trying to identify possible unreliable positives and unreliable negatives? Arch Public Health. 2019

- Smith RJ. Creative penmanship in animal testing prompts FDA controls. Science. 1977

- Food and drug administration. Food Additive Approval Process Followed for Aspartame. Report to the Honorable Howard M. Metzenbaum, U.S. Senate. 1987

- AG Nill. The History of Aspartame. Harvard DASH. 2000

- Cordon G. Two top Chicago prosecutors failed to follow through on… UPI Archives. 1986

- “NutraSweet”– Health and Safety Concerns: Hearing Before the Committee on Labor and Human Resources, United States Senate, One Hundredth Congress, First Session, on Examining the Health and Safety Concerns of NutraSweet (aspartame). 1987

- Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing Aspartame. Fda.Gov. 2023

- Millstone EP, Dawson E. EFSA’s toxicological assessment of aspartame: was it even-handedly trying to identify possible unreliable positives and unreliable negatives? Arch Public Health. 2019

- Ishii H. Incidence of brain tumors in rats fed aspartame. Toxicol Lett. 1981

- FDA Statement on Aspartame. November 18, 1996

- « Winter comes for a Beltway lion; Rumsfeld rose and fell with his conviction intact », Chicago Tribune. 2006

- Olney JW, Farber NB, Spitznagel E, Robins LN. Increasing brain tumor rates: is there a link to aspartame? J Neuropathol Exp Neurol. 1996

- Smith MA, Freidlin B, Ries LA, Simon R. Trends in reported incidence of primary malignant brain tumors in children in the United States. J Natl Cancer Inst. 1998

- Seife C. Increasing Brain Tumor Rates: Is There a Link to Deficit Spending? Journal of Neuropathology & Experimental Neurology. 1999

- Linet MS, Ries LA, Smith MA, Tarone RE, Devesa SS. Cancer surveillance series: recent trends in childhood cancer incidence and mortality in the United States. J Natl Cancer Inst. 1999

- Levy PS, Hedeker D. Statistical and epidemiological treatment of the SEER incidence data. J Neuropathol Exp Neurol. 1996

- Ross JA. Brain tumors and artificial sweeteners? A lesson on not getting soured on epidemiology. Med Pediatr Oncol. 1998

- Afssa. RAPPORT de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur la question d’un éventuel lien entre exposition à l’aspartame et tumeurs du cerveau. Saisine n° 2000-SA-0249. Mai 2002

- Soffritti M, Belpoggi F, Degli Esposti D, Lambertini L, Tibaldi E, Rigano A. First experimental demonstration of the multipotential carcinogenic effects of aspartame administered in the feed to Sprague-Dawley rats. Environ Health Perspect. 2006

- Soffritti M, Belpoggi F, Tibaldi E, Esposti DD, Lauriola M. Life-span exposure to low doses of aspartame beginning during prenatal life increases cancer effects in rats. Environ Health Perspect. 2007

- Abdo KM, Camargo CA Jr, Davis D, Egilman D, Epstein SS, Froines J, Hattis D, Hooper K, Huff J, Infante PF, Jacobson MF, Teitelbaum DT, Tickner JA. Letter to U.S. FDA commissioner. Questions about the safety of the artificial sweetener aspartame. Int J Occup Environ Health. 2007

- EFSA Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food, 2006. Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) related to a new long-term carcinogenicity study on aspartame. EFSA Journal. 2006

- Food and Drug Administration. FDA Statement on European Aspartame Study. CFSAN/Office of Food Additive Safety. 2007

- Health Canada Comments on the Recent Study Relating to the Safety of Aspartame. Health Canada. 2005

- Statement on a Carcinogenicity Study of Aspartame by the European Ramazzini Foundation. Committee on Carcinogenicity of Chemicals in Food (COC), Consumer Products and the Environment, London, UK. Statement COC/06/S2. 2006

- ANSES. Sweeteners: ANSES analyses the results of two recent studies. 2011

- Soffritti M, Belpoggi F, Manservigi M, Tibaldi E, Lauriola M, Falcioni L, Bua L. Aspartame administered in feed, beginning prenatally through life span, induces cancers of the liver and lung in male Swiss mice. Am J Ind Med. 2010

- EFSA reviews two publications on the safety of artificial sweeteners. 2011

- Magnuson B, Williams GM. Carcinogenicity of aspartame in rats not proven. Environ Health Perspect. 2008

- Exposed: conflicts of interest of EFSA’s experts on food additives – Corporate Europe Observatory. 2011

- EFSA report to the European Parliament on the implementation of its Independence Policy 2007-2012. 2012

- RES et Générations futures. REEVALUER LES RISQUES DE L’ASPARTAME Nouvelles données expérimentales et épidémiologiques. 2011

- Gael Lombart. Nouvelles recommandations sur l’aspartame : les liaisons dangereuses de certains experts avec Coca et Pepsi. 2023

- Anton F, et al. Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) related to a new long-term carcinogenicity study on aspartame. EFSA Journal. 2006

- Aguilar F, et al. Updated opinion on a request from the European Commission related to the 2nd ERF carcinogenicity study on aspartame, taking into consideration study data submitted by the Ramazzini Foundation in February 2009. EFSA Journal. 2009

- Aguilar F, el al. Scientific Opinion on the re-evaluation of aspartame (E 951) as a food additive. EFSA Journal. 2013

- Australia New Zealand Food Standards Code – Schedule 15 – Substances that may be used as food additives. Food Standards Australia New Zealand Act 1991. 2021

- Mallikarjun S, Sieburth RM. Aspartame and Risk of Cancer: A Meta-analytic Review. Arch Environ Occup Health. 2015

- Haighton L, Roberts A, Walters B, Lynch B. Systematic review and evaluation of aspartame carcinogenicity bioassays using quality criteria. Regul Toxicol Pharmacol. 2019

- Wikoff DS, Chappell GA, Fitch S, Doepker CL, Borghoff SJ. Lack of potential carcinogenicity for aspartame – Systematic evaluation and integration of mechanistic data into the totality of the evidence. Food Chem Toxicol. 2020

- Liu L, Zhang P, Wang Y, Cui W, Li D. The relationship between the use of artificial sweeteners and cancer: A meta-analysis of case-control studies. Food Sci Nutr. 2021

- Borghoff SJ, Cohen SS, Jiang X, Lea IA, Klaren WD, Chappell GA, Britt JK, Rivera BN, Choski NY, Wikoff DS. Updated systematic assessment of human, animal and mechanistic evidence demonstrates lack of human carcinogenicity with consumption of aspartame. Food Chem Toxicol. 2023

- Riboli E, et al. Carcinogenicity of aspartame, methyleugenol, and isoeugenol. Lancet Oncol. 2023

- Section des Monographies, CIRC. Vol. 134 : Cancérogénicité de l’aspartame, du méthyleugénol et de l’isoeugénol. 2023

- Falcioni L, et al. Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission. Environ Res. 2018

- Naddaf M. Aspartame is a possible carcinogen: the science behind the decision. Nature. 2023

- Wise J. Aspartame is “possibly carcinogenic” but current recommended intake is safe, experts rule. BMJ. 2023

- Egle Krištopaityte. FDA Says Aspartame Is Safe, Despite Warning by WHO. Healthnews. 2023

- Halldorsson TI, Strøm M, Petersen SB, Olsen SF. Intake of artificially sweetened soft drinks and risk of preterm delivery: a prospective cohort study in 59,334 Danish pregnant women. Am J Clin Nutr. 2010

- L’EFSA examine deux publications relatives à la sécurité des édulcorants artificiels. 2011

- Englund-Ögge L, Brantsæter AL, Haugen M, Sengpiel V, Khatibi A, Myhre R, Myking S, Meltzer HM, Kacerovsky M, Nilsen RM, Jacobsson B. Association between intake of artificially sweetened and sugar-sweetened beverages and preterm delivery: a large prospective cohort study. Am J Clin Nutr. 2012

- La Vecchia C. Low-calorie sweeteners and the risk of preterm delivery: results from two studies and a meta-analysis. J Fam Plann Reprod Health Care. 2013

- Cai C, Sivak A, Davenport MH. Effects of prenatal artificial sweeteners consumption on birth outcomes: a systematic review and meta-analysis. Public Health Nutr. 2021

- Laviada-Molina H, Molina-Segui F, Pérez-Gaxiola G, Cuello-García C, Arjona-Villicaña R, Espinosa-Marrón A, Martinez-Portilla RJ. Effects of nonnutritive sweeteners on body weight and BMI in diverse clinical contexts: Systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2020

- Wilk K, Korytek W, Pelczynska M, Moszak M, Bogdanski P. The Effect of Artificial Sweeteners Use on Sweet Taste Perception and Weight Loss Efficacy: A Review. Nutrients. 2022

- Movahedian M, Golzan SA, Asbaghi O, Prabahar K, Hekmatdoost A. Assessing the impact of non-nutritive sweeteners on anthropometric indices and leptin levels in adults: A GRADE-assessed systematic review, meta-analysis, and meta-regression of randomized clinical trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2023

Nos conseils et astuces sur la nutrition

Filtre

5 aliments bons pour le cerveau

Probiotiques : possèdent-ils réellement des bienfaits efficaces ?

Rigidité artérielle et magnésium : des résultats prometteurs ?