Accueil > Nos conseils & astuces > Comment utiliser l’effet thermique pour perdre du poids ?

Comment utiliser l’effet thermique pour perdre du poids ?

Il existe un autre moyen méconnu d’augmenter nos dépenses énergétiques, et ainsi enrayer la chute du métabolisme au régime : cela peut en effet se faire via l’effet thermique des aliments et la thermorégulation. A première vue, cela peut sans doute paraître un peu abstrait, mais vous verrez en lisant cet article que dans la pratique, c’est finalement relativement aisé et simple à appliquer !

Par Patrick, Co-fondateur de nutriting et expert en nutrition

Publié le 2 avril 2023, mis à jour le 17 octobre 2023

L’effet thermique des aliments : qu’est-ce que c’est ?

Tous les aliments ne sont pas égaux

Il faut d’abord savoir que pour un aliment donné, la totalité des calories ne sera pas nécessairement assimilée. En d’autres termes, pour 100 kcal d’aliments, vous n’allez pas nécessairement assimiler 100 kcal, mais peut-être 90 ou 80 kcal.

En premier lieu, dans ces calories il y a une part qui peut ne pas être digérée : les fibres par exemple (bien que certaines peuvent être fermentées dans le colon), ou encore une partie des aliments qui peut se « lier » à ces fibres, etc.

Ensuite, pour être digéré et transformé, un aliment va nécessiter de l’énergie, ce que l’on nomme l’effet thermique des aliments, ou encore la thermogénèse alimentaire.

Ainsi, les protéines sont les macronutriments les plus « gourmands » en énergie pour être digérés, suivi des glucides, et en bons derniers, des lipides.

Tout cela se résume par une équation simple :

Calories assimilées = Calories totales – [Calories non digestibles + Effet thermique de l’aliment]

Le mythe des aliments à calories négatives

Attention, une simplification de cet effet thermique a entraîné des mythes aussi aberrants que tenaces : celui des aliments qui font maigrir, ou encore, des aliments à calories négatives.

Ce mythe stipule que certains aliments demandent plus d’énergie au corps pour les digérer qu’ils n’en apportent, en conséquence de quoi… ils feraient maigrir !

L’aliment de référence à ce sujet est le céleri. En effet, il n’apporte que 16 kcal pour 100 g (ce qui est très peu), et est riche en fibres (qui ne sont pas digérées, donc une partie des calories liées à ces fibres est excrétée).

Des chercheurs se sont dès lors penchés sur la question : il en résulte que sur 16 kcal ingérées, en retirant les fibres et la perte d’énergie due à l’effet thermique des aliments, il y avait 2,24 kcal étaient tout de même absorbés.

C’est peu, certes, mais ce n’est pas négatif !

Les calories négatives n’existent tout simplement pas, et même du céleri vous apporte des calories assimilées.

Comment utiliser l’effet thermique pour perdre du poids ?

Dans la pratique, l’effet thermique des aliments n’est pas aussi catégorique que cela. Dans certaines études, une alimentation riche en protéines est associée à une baisse de l’absorption calorique, et à une plus grande perte de poids et de masse grasse. Mais dans d’autres, l’effet n’est pas significatif, et le total calorique semble être prépondérant.

Il se pourrait donc qu’il existe des mécanismes de régulation en aval, qui compensent l’effet thermique des aliments.

Effet thermique : privilégier les protéines malgré tout

Malgré tout, une diète riche en protéines semble particulièrement indiquée dans le cadre d’un régime, tout d’abord parce que celles-ci sont très importantes pour construire du muscle ou les maintenir au maximum, et ensuite parce que leur effet satiétogène a été maintes fois démontré.

Une alimentation riche en protéines sera ainsi plus facile à tenir sur le long terme, et aura un effet sur la satiété plus fort qu’une alimentation pauvre en protéines.

N’ayez par ailleurs aucune crainte pour vos reins : s’ils sont en bon état de fonctionnement, ils n’auront aucun problème à gérer une abondance de protéines, contrairement à un autre mythe trop répandu.

Effet thermique : place aux produits non transformés

Par ailleurs, il convient également d’éviter au maximum les produits transformés. En effet, à calories égales, les aliments industrialisés semblent induire un effet thermique significativement moins important que leur homologue non raffiné.

Favorisez donc les aliments bruts, les céréales complètes, les noix (qui en dépit de leur apport calorique élevé ont un effet satiétant important), et d’une manière générale les légumes et certains fruits qui apportent beaucoup de fibres.

Vous connaissez nos granolas ?

100% artisanal, 100% bio et 100% sain : on a choisi une base de flocons d’avoine pour tous les avantages nutritionnels qu’elle procure. Un aliment brut dans toute sa splendeur ! Faites le plein de fibres avec la saveur Fruits Secs ou Mix Fruits.

Effet thermique : faut-il fractionner au maximum ses repas dans la journée ?

Là encore perdure une croyance pourtant réfutée par la science. A calories égales, fractionner ses apports en plus de repas ne génère pas d’augmentation métabolique particulière.

L’effet thermique des aliments ne dépend pas du nombre de repas, mais de la quantité d’aliments ingérée. Si vous divisez cette quantité, vous diviserez également leur effet thermique.

Il n’y a aucun avantage métabolique à consommer 6 repas plutôt que 3. Choisissez donc en fonction de vos préférences, de ce qui s’adapte le mieux à votre mode de vie, et de la quantité de protéines que vous allez ingérer dans la journée.

Un sportif de haut niveau par exemple, aura sans doute plus intérêt à répartir ses repas ou collations en fonction de ses heures d’entraînement, tandis qu’un actif au bureau n’aura pas tellement la liberté de prendre ses repas comme il le souhaite.

La thermorégulation : et pourquoi pas couper le chauffage ?

La thermorégulation et son impact sur le métabolisme

Cette idée n’est pas aussi saugrenue qu’elle n’y parait. En effet, parmi les éléments qui constituent le métabolisme basal, figure la thermorégulation.

Il s’agit des mécanismes mis en place par l’organisme pour maintenir sa température corporelle aux alentours de 37°C, soit par thermogénèse (production de chaleur), soit par thermolyse (perte de chaleur).

La thermolyse est surtout active au-delà d’une température extérieure de 32°C, qui correspond à peu près à la température à la surface de notre peau.

On estime qu’aux alentours de 21°C de température extérieure (plus ou moins selon les personnes), nous nous situons dans une zone de neutralité thermique, c’est-à-dire une zone dans laquelle notre corps se sent « confortable » (on dit que les récepteurs thermiques se sont complètement adaptés). C’est une zone de températures à laquelle la chaleur produite par le métabolisme compense exactement les pertes de chaleur diverses.

En dehors de cette zone de neutralité thermique, nos récepteurs thermiques ne s’adaptent pas totalement : la sensation de chaud ou de froid persiste dans le temps.

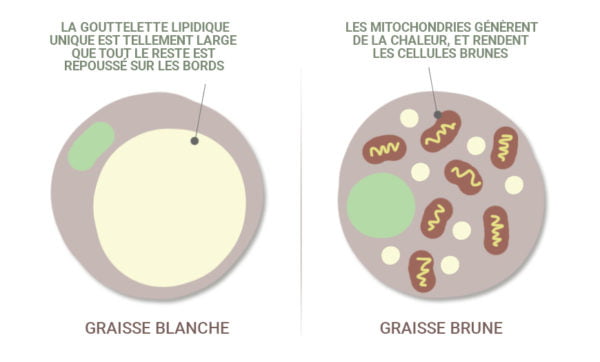

Graisse brune et graisse blanche

L’Homme, comme tous les mammifères, possède plusieurs types de tissus adipeux, parmi lesquels :

Les graisses blanches

Ce sont les plus communes, que l’on désigne le plus souvent lorsque l’on parle simplement de “graisses”, sans autre précision.

Il s’agit de nos réserves d’adipocytes qui se trouvent dans le tissu sous-cutané (le plus généralement dans le ventre, les fesses, les hanches, les seins, etc.). Ces graisses servent de réserves d’énergie, et c’est donc la façon et la forme privilégiées du corps humain pour stocker un excès de calories.

Les graisses brunes

Elles sont plus particulièrement présentes chez les bébés et chez les mammifères hibernants ou marins. Et pour cause, leur fonction principale est de restituer l’énergie sous forme de chaleur

Contrairement aux adipocytes blancs qui sont formés d’une gouttelette lipidique unique, les adipocytes bruns contiennent de nombreuses gouttelettes (beaucoup plus petites) et un nombre beaucoup plus élevé de mitochondries. C’est elles, via la présence de fer, qui donnent leur couleur « brune » à ces graisses.

La graisse brune a un besoin d’oxygène plus important que la plupart des tissus. Dans ces graisses, l’oxydation des lipides va non pas fabriquer de l’ATP comme dans les graisses blanches, mais de la chaleur, sous l’effet d’une protéine présente dans ces mitochondries : la thermogénine.

Avantage à la graisse brune

Cela confère donc aux graisses brunes deux avantages :

- Un avantage métabolique, puisqu’elles vont être plus gourmandes en énergie pour être maintenues (souvenez-vous, plus d’oxygène = plus d’énergie dépensée) ;

- Leur oxydation va donner de la chaleur, et non de l’énergie (qui devra être consommée pour être éliminée).

On comprend alors pourquoi, des deux processus de thermorégulation, métaboliquement parlant c’est la première, la thermogénèse, qui est la plus intéressante. En effet, celle-ci fera intervenir d’une part les hormones thyroïdiennes (qui vont élever le métabolisme), et d’autre part une partie des graisses que l’on nomme la graisse brune.

Dans des études sur les souris, une diminution de la graisse brune faciliterait la formation de l’obésité et du diabète de type 2, alors qu’à l’inverse, une activité plus grande de ce tissu réduit la résistance à l’insuline et permet d’obtenir une baisse du poids.

Mais alors comment utiliser ces graisses, puisqu’à l’âge adulte nous avons très principalement des graisses blanches ? Réponse : les convertir.

La graisse beige

Il s’agit d’une partie des graisses blanches qui peuvent être converties en graisses brunes pour donner à leur tour de la chaleur. Et cela se produit… lorsque nous avons froid !

Le seul problème, c’est que les études qui constatent une production de graisses brunes utilisent des températures allant jusqu’à 15°C durant de longues périodes…

Dans une de ces études, 10 jours consécutifs à ces températures ont entraîné une augmentation de 37% de la graisse brune (au détriment de la graisse blanche, donc). Certains estiment que la graisse brune cesse d’être produite aux alentours de 18°C.

Dans toutes ces études néanmoins, il y a eu une augmentation du métabolisme, mais l’estimation pour l’heure est difficile tant les études sont hétérogènes à ce sujet.

Dans la pratique donc, nous ne vous conseillons pas forcément de vivre sans chauffage l’hiver. Mais des températures de l’ordre de 18°C ne paraissent pas insurmontables, et la nuit du moins, elles sont propices à l’endormissement.

Évitez de trop vous couvrir, et sachez que si au départ certaines températures induisent un grelottement très désagréable, on finit assez vite par s’y habituer !

En résumé, voici nos conseils et astuces qui vous permettront d’utiliser l’effet thermique à votre avantage :

- Privilégiez les protéines, de même que les aliments non raffinés (céréales complètes), satiétogènes, riches en fibres et/ou faibles en calories (légumes, noix, pâtes de konjac…) ;

- Ne vous couvrez pas trop, et ne mettez pas votre chauffage trop fort (surtout l’hiver) : un peu de froid peut faire du bien (attention, pas chez tout le monde, personnes sensibles soyez vigilants).

Comme vous le voyez, maintenir son métabolisme n’est non seulement pas évident, mais surtout en dehors de la pratique sportive anaérobie, son effet est assez modeste. Le plus gros du travail se fera dès lors en jouant sur les calories.

Vous avez aimé cet article ?

Vous aimerez aussi nos compléments alimentaires ! Ils ont été élaborés avec la même passion et la même rigueur scientifique. Un petit tour dans notre nuShop, c’est par ici.

FAQ : Comment utiliser l’effet thermique pour perdre du poids

Qu’est-ce que l’effet thermique des aliments ?

L’énergie contenue dans les aliments est extraite pour passer dans le sang, via la digestion. Mais cette digestion nécessite de l’énergie afin de métaboliser ces substances, puis les stocker au niveau du foie et des muscles sous forme de glycogène ou de triglycérides.

L’effet thermique des aliments, ou thermogénèse alimentaire, correspond à l’énergie nécessaire pour digérer et transformer un aliment.

Comment utiliser l’effet thermique des aliments pour perdre du poids ?

Les macronutriments ne sont pas égaux au niveau de l’effet thermique, et on estime que ce coût énergétique représente environ 0 à 3% pour les lipides, 5 à 10% pour les glucides, et 20 à 30% pour les protéines. Donc à calories égales, notre corps aura besoin de plus d’énergie pour assimiler des protéines que des glucides, qui eux-mêmes en demandent plus que des lipides.

Il est donc recommandé de privilégier les protéines au régime, qui par ailleurs auront un effet satiétogène supérieur et permettront de construire de la masse maigre ou de la maintenir.

Il est en de même pour les aliments bruts, non transformés, qui auront un effet thermique supérieur à calories égales que leurs homologues raffinés.

Comment utiliser la thermorégulation pour perdre du poids ?

Il semblerait que des températures en dessous de 18°C permettent de convertir une partie de notre graisse blanche en graisse brune. Or l’augmentation de la graisse brune permet une augmentation du métabolisme.

Par conséquent, même s’il n’est pas forcément recommandé de vivre sans chauffage l’hiver, évitez de trop vous couvrir (sauf si vous êtes trop sensible au froid bien sûr). Du reste, la nuit des températures de l’ordre de 18°C sont propices à l’endormissement.

- Keys A, et al. The Biology of Human Starvation. University of Minnesota Press. (1950)

- Astrup A, et al. Prediction of 24-h energy expenditure and its components from physical characteristics and body composition in normal-weight humans . Am J Clin Nutr. (1990)

- Tappy L. Thermic effect of food and sympathetic nervous system activity in humans. Reprod Nutr Dev. (1996)

- Barr SB, et al. Postprandial energy expenditure in whole-food and processed-food meals: implications for daily energy expenditure. Food Nutr Res. (2010)

- Jeremy M Berg, John L Tymoczko, and Lubert Stryer. Food Intake and Starvation Induce Metabolic Changes. Biochemistry, 5th edition. (2002)

- Børsheim E, Bahr R. Effect of exercise intensity, duration and mode on post-exercise oxygen consumption. Sports Med. (2003)

- LaForgia J, et al. Effects of exercise intensity and duration on the excess post-exercise oxygen consumption. J Sports Sci. (2006)

- Sze Yen Tan, et al. A review of the effects of nuts on appetite, food intake, metabolism, and body weight. Am J Clin Nutr. (2014)

- Bellisle F, et al. Meal frequency and energy balance. Br J Nutr. (1997)

- Dhingra D, et al. Dietary fibre in foods: a review . J Food Sci Technol. (2012)

- Mattes RD, Kris-Etherton PM, Foster GD. Impact of peanuts and tree nuts on body weight and healthy weight loss in adults . J Nutr. (2008)

- Clegg ME and Cooper C. Exploring the myth: Does eating celery result in a negative energy balance? . Proc Nutr Soc. (2012)

- Leibel RL, et al. Energy intake required to maintain body weight is not affected by wide variation in diet composition . Am J Clin Nutr. (1992)

- Swinburn B, Sacks G, Ravussin E. Increased food energy supply is more than sufficient to explain the US epidemic of obesity . Am J Clin Nutr. (2009)

- Johnstone AM, et al. Factors influencing variation in basal metabolic rate include fat-free mass, fat mass, age, and circulating thyroxine but not sex, circulating leptin, or triiodothyronine. Am J Clin Nutr. (2005)

- Mäestu J, et al. Increases in ghrelin and decreases in leptin without altering adiponectin during extreme weight loss in male competitive bodybuilders. Metabolism. (2008)

- Mäestu J, et al. Anabolic and catabolic hormones and energy balance of the male bodybuilders during the preparation for the competition. J Strength Cond Res. (2010)

- Weyer C, et al. Energy metabolism after 2 y of energy restriction: the biosphere 2 experiment. Am J Clin Nutr. (2000)

- Maclean PS, et al. Biology’s response to dieting: the impetus for weight regain. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. (2011)

- Levine JA, et al. Non-exercise activity thermogenesis: the crouching tiger hidden dragon of societal weight gain. Arterioscler Thromb Vasc Biol. (2006)

- Levine JA. Non-exercise activity thermogenesis (NEAT). Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. (2002)

- Weigle DS, Brunzell JD. Assessment of energy expenditure in ambulatory reduced-obese subjects by the techniques of weight stabilization and exogenous weight replacement. Int J Obes. (1990)

- Rosenbaum M, Leibel RL. Adaptive thermogenesis in humans. Int J Obes (Lond). (2010)

- Johannsen DL, et al. Metabolic slowing with massive weight loss despite preservation of fat-free mass. J Clin Endocrinol Metab. (2012)

- F L Greenway. Physiological adaptations to weight loss and factors favouring weight regain. Int J Obes (Lond). (2015)

- Garthe I, et al. Effect of two different weight-loss rates on body composition and strength and power-related performance in elite athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab. (2011)

- Bryner RW et al. Effects of resistance vs. aerobic training combined with an 800 calorie liquid diet on lean body mass and resting metabolic rate. J Am Coll Nutr. (1999)

- Leibel RL, et al. Changes in energy expenditure resulting from altered body weight. N Engl J Med. (1995)

- Camps SG, et al. Weight loss, weight maintenance, and adaptive thermogenesis. Am J Clin Nutr. (2013)

- A Zinchenko, M Henselmans. Metabolic Damage: do Negative Metabolic Adaptations During Underfeeding Persist After Refeeding in Non-Obese Populations? Medical Research Archives.(2016)

- Brändle E, et al. Effect of chronic dietary protein intake on the renal function in healthy subjects . Eur J Clin Nutr. (1996)

- King AJ, Levey AS. Dietary protein and renal function . J Am Soc Nephrol. (1993)

- Knight EL, et al. The impact of protein intake on renal function decline in women with normal renal function or mild renal insufficiency . Ann Intern Med. (2003)

- Beasley JM, et al. Higher biomarker-calibrated protein intake is not associated with impaired renal function in postmenopausal women . J Nutr. (2011)

- Poortmans JR, Dellalieux O. Do regular high protein diets have potential health risks on kidney function in athletes . Int J Sport Nutr Exerc Metab. (2000)

- Gilbert SS, et al. Thermoregulation as a sleep signalling system . Sleep Med Rev. (2004)

- Cannon B, Nedergaard J. Metabolic consequences of the presence or absence of the thermogenic capacity of brown adipose tissue in mice (and probably in humans) . Int J Obes (Lond). (2010)

- van Marken Lichtenbelt WD, et al. Cold-activated brown adipose tissue in healthy men . N Engl J Med. (2009)

- van der Lans AA, et al. Cold acclimation recruits human brown fat and increases nonshivering thermogenesis . J Clin Invest. (2013)

- Wijers SL, Saris WH, van Marken Lichtenbelt WD. Individual thermogenic responses to mild cold and overfeeding are closely related . J Clin Endocrinol Metab. (2007)

- Saito M, et al. High incidence of metabolically active brown adipose tissue in healthy adult humans: effects of cold exposure and adiposity . Diabetes. (2009)

- Schwartz A, Doucet E. Relative changes in resting energy expenditure during weight loss: a systematic review . Obes Rev. (2010)

- Trexler ET, Smith-Ryan AE, Norton LE. Metabolic adaptation to weight loss: implications for the athlete . J Int Soc Sports Nutr. (2014)

- Suen VM, et al. Effect of hypocaloric meals with different macronutrient compositions on energy metabolism and lung function in obese women. Nutrition. (2003)

- Bandini LG, et al. Metabolic differences in response to a high-fat vs. a high-carbohydrate diet. Obes Res. (1994)

- Bonnie J. Brehm , et al. A Randomized Trial Comparing a Very Low Carbohydrate Diet and a Calorie-Restricted Low Fat Diet on Body Weight and Cardiovascular Risk Factors in Healthy Women. JCEM. (2003)

- Halton TL, Hu FB. The Effects of High Protein Diets on Thermogenesis, Satiety and Weight Loss: A Critical Review. Journal of the American College of Nutrition. (2004)

- Bartelt A, et al. Brown adipose tissue activity controls triglyceride clearance. Nat Med. (2011)

- Hamann A, et al. Decreased brown fat markedly enhances susceptibility to diet-induced obesity, diabetes, and hyperlipidemia. Endocrinology. (1996)

- Stanford KI, et al. Brown adipose tissue regulates glucose homeostasis and insulin sensitivity. J Clin Invest. (2013)

- Shimizu I, et al. Vascular rarefaction mediates whitening of brown fat in obesity. J Clin Invest. (2014)

- Palmer MA, Capra S, Baines SK. Association between eating frequency, weight, and health . Nutr Rev. (2009)

- Leidy HJ, Campbell WW. The effect of eating frequency on appetite control and food intake: brief synopsis of controlled feeding studies . J Nutr. (2011)

- Taylor MA, Garrow JS. Compared with nibbling, neither gorging nor a morning fast affect short-term energy balance in obese patients in a chamber calorimeter . Int J Obes Relat Metab Disord. (2001)

Nos conseils et astuces sur la nutrition

Filtre

Les différents types de lait et comment les choisir

Sensibilité au gluten : le régime FODMAP

Multivitamines : définition et bienfaits